Окруженные водной гладью острова зачастую остаются неприступными для всякого рода праздношатающейся публики и, тем самым, ограждают себя от людского воздействия. Многие из них и по сей день продолжают бережно хранить свои секреты. Особенно это актуально для островов, сыгравших важную роль в защите целого региона. Именно к такими относятся многочисленные острова, разбросанные по акваториям Финского и Выборгского заливов, свободное посещение которых стало возможным лишь недавно.

В один прекрасный день, исключительно благодаря нашему хорошему другу, чья инициатива и активное участие сделало это путешествие возможным, нам удалось побывать на загадочных островах Выборгского залива.

Под фотографиями даны довольно точные названия и описания. При желании, более подробно об этих островах можно прочитать в интернете, тем более что с каждым годом информации о них становится все больше.

В данный момент она активно благоустраивается. За кадром находится пристань, от которой ходит катер до базы «Равансаари» на острове Передовик.

Идем через Выборгский залив к Овчинному острову, в дали виднеется Выборг.

Причалили к острову Овчинный (ранее Turkinsaari, т.е. «Турецкий остров», еще ранее – Николаевский остров). В Российской империи на острове располагалась Николаевская батарея (земляная, с 30-ти футовыми крепостными орудиями для защиты Трангзундского пролива, ведущего с большой воды к Выборгу). При финнах на острове находился Гидрогородок — с двумя ангарами (северным и восточным), тремя слипами – спусками гидропланов на воду, казармами, жилыми и хозяйственными постройками, магазинами, госпиталем, стадионом и радиостанцией. Для связи с большой землей с северо-восточной стороны острова была сооружена дамба, с юго-восточной стороны располагался причал, от которого ходил паромы в Выборг и Высоцк.

Строительство гидрогородка на острове Овчинный (Turkinsaari) началось летом 1926 года. Однако в скором времени приоритет был отдан развитию сухопутной авиации и в 1938 году авиабаза была расформирована.

В результате Северной войны все сооружения на острове были разрушены. После возвращения финнов гидрогородок не восстанавливался (доп.фото №1 — вид на слип, июнь 1942). Остров наспех превращали в оборонительный объект. На нашем фото – бруствер огневой позиции, построенный на месте разрушенного восточного ангара для гидропланов (доп.фото №2 – точка 2)

На острове активно работали с металлоискателем, невостребованные находки аккуратно сложены на бетонных блоках.

Лестница, ведущая от восточного слипа на главную дорогу, проходящую через весь остров.

Руины хозяйственной постройки базы гидропланов. Постройка расположена на восточном берегу, чуть севернее восточного слипа. (доп.фото №2 – точка 3)

Берег Овчинного острова, рядом с хозяйственной постройкой. Камни и обломки постройки раскиданы по спускающимся в воду «бараньим лбам».

Руины небольшого здания радиостанции хорошо видны с главной островной дороги. Это одноэтажное сооружение располагалось в непосредственной близости от северного ангара. (доп.фото №3 – левый край фотографии)

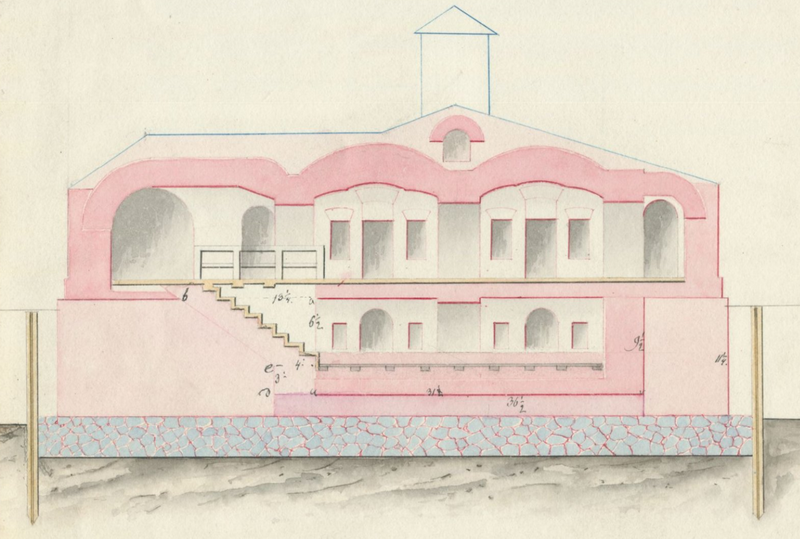

Данное здание относится к Николаевской батарее, появившейся на острове в 1855 году. Сама батарея была земляной и располагалась на южной оконечности острова (на сегодняшний день от нее сохранились лишь земляные валы и траверсы). На рубеже веков фортификация Николаевской батареи, отвечающая стандартам заградительных сооружений времен Крымской войны, была признана устаревшей. В 1915 году батарея перешла в ведение минной роты, занимающейся установкой и дистанционным управлением минными заграждениями в Выборгском заливе. В том же году на острове появилась единственная капитальная постройка батареи – минная станция. Это здание могло выдерживать обстрел из крупнокалиберных морских орудий (времен первой мировой войны), а также держать противодесантную оборону – для этих целей в капонире и внутри помещений были предусмотрены амбразуры.

Доп.фото №3 — вид от северного ангара на гусёк (кран для подъема гидросамолетов), здание минной станции и радиостанцию (1942 год)

К югу от восточного слипа на острове был расположен жилой городок. В ходе Северной войны все сооружения городка сровняло с землей, уцелели лишь некоторые подвалы.

Следующая цель нашего путешествия — остров Ракосаари (Rakosaari — Остров Щель, фин). Этот остров имеет искусственное происхождение и появился здесь в 60-е годы XIX века на месте небольшой скалистой отмели. Местные жители называют этот остров «Тюрьмой» или «Островом Смерти», потому как по легенде когда-то на острове находилась тюрьма, где был жестоко подавлен бунт. Есть ещё версия с «женской тюрьмой». Но ничему из этого не удалось найти хоть каких-то подтверждений. На самом деле на острове находилась одна из батарей, входящих в комплекс защитных сооружений Транзундского редута. Эта батарея прикрывала проход по Ниемельскому фарватеру.

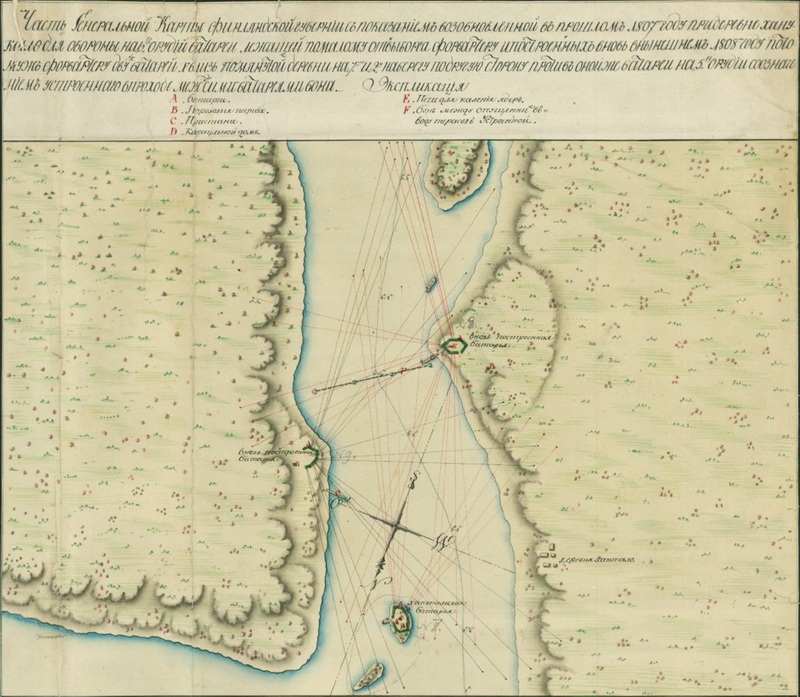

Первые сведения о существовании укреплений в Ниемильском проливе относятся к периоду шведско-русской войны 1788 — 1790 годов. Тогда на соседнем островке Руоколуото (Ruokoluoto — Тростниковая скала, фин.) находилась небольшая полевая батарея. Позже, в 1808 году, она была усилена еще двумя полевыми батареями, расположившимися к западу и востоку от основной – на острове Хануккаласаари (ныне о. Майский) и на материковой части, близь деревни Ниемеля (ныне Щербаково). Однако эти батареи не дошли до наших дней. На местах вспомогательных батарей сохранились лишь с трудом читаемые остатки земляных валов и рвов, а через островок Руоколуото в середине 1920-х годов прошла дамба, соединяющая Высоцк с большой землей.

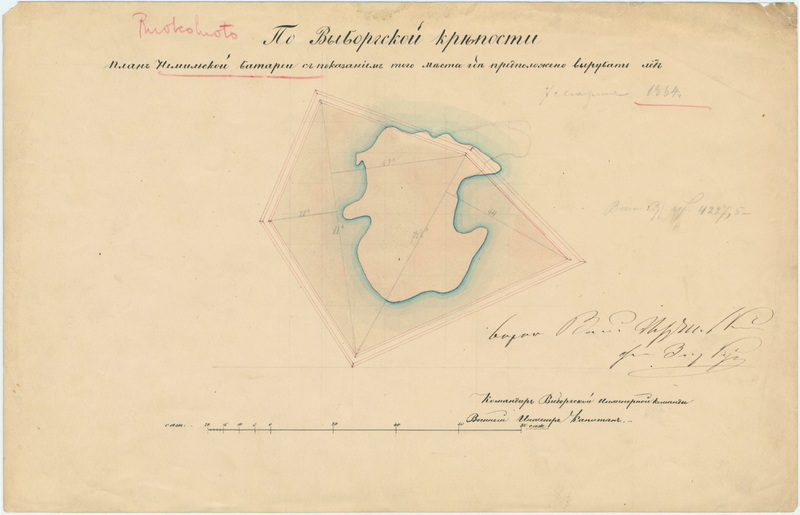

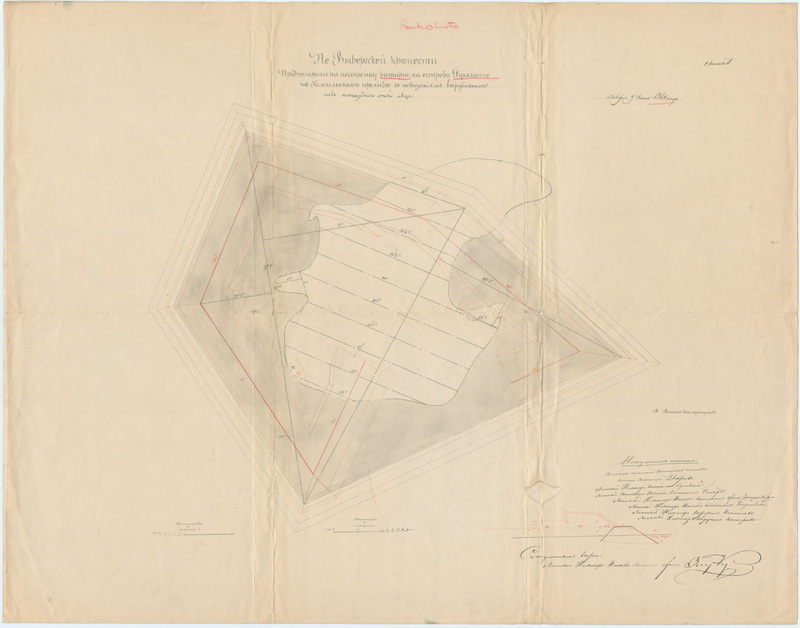

В 1863 году был утвержден новый проект обороны Выборгской Крепости, по которому предполагалось существенное усиление защиты Ниемильского пролива. Заложенная в этот проект Ниемельская батарея отличалась от предыдущей большими размерами и не могла уместиться в границах небольшого Руоколуото. Расширение же этого островка могло привести к уничтожению фарватера. Местом базирования новой батареи была выбрана отмель к северу от Руоколуото, которую было решено превратить в искусственный остров.

Работы по возведению острова велись путем наброски каменного основания. В результате размеры отмели были увеличены вдвое и остров приобрел форму неправильного пятиугольника. По периметру были возведены 6-метровые земляные валы, с внешней стороны опоясанные узкой обходной площадкой с наружным откосом в 60 градусов, построены укрепления для орудий, запасный и расходные пороховые погреба. Все это превратило Ниемельскую батарею в настоящую защищенную крепость.

Такие ниши были встроены под бруствер редута с внутренней стороны крепости. Всего на территории батареи было 5 таких ниш.

Погреб находится рядом с пристанью и встроен в северо-западный земляной вал. В нем хранился основной артиллерийский запас батареи.

Верхний ярус, основная галерея и спуск в нижний ярус. Слева – помещения для хранения снарядов.

Направо – изогнутый коридор, защищающий от ударной волны.

Изгиб стены позволяет гасить взрывную волну.

Следующая точка нашего путешествия — здание старой лесопилки «Питкясаари» на острове Долгунец (Pitkäsaari – Длинный остров, фин.).

Ищем, где пристать к острову.

Информации про эту лесопилку крайне мало. Известно, что она принадлежала Олонецкому деревообрабатывающему акционерному обществу. Работали на ней в основном жители расположенного напротив поселка Ниемеля.

Благодаря тому, что лесопилка находится на острове – нет никакого мусора, только труды самой природы.

После реставрации мог бы получиться очень даже актуально выглядящий особняк =)

От второго здания остался лишь периметр фундамента и бетонные конструкции.

Покидаем остров Высоцкий и двигаемся вдоль побережья на юг, к Петербургу.

Маленький северный город с южным названием – Приморск (бывш. Койвисто, бывш. Бьёрке).

За деревьями виднеется шпиль кирхи.

Кирха 1904 год постройки. Архитектор Йозеф Стейнбек. Вид на здание со стороны воинского кладбища.

Кирха на действующая, сейчас в ней находится Приморский краеведческий музей.

Вход в краеведческий музей.

Также, недалеко от Приморска находится довольно любопытная инженерная конструкция, на которую стоит взглянуть.

Пирс Стакан находится на территории базы отдыха Адмиралтейских верфей в поселке Манола. В 1959 году тут проходил испытания тяговой мощи легендарный ледокол Ленин, в 1974 году – судно «Помир». В наше время, в 2018 году тут проходили испытания дизель-электроход «Андрей Вилькицкий» и ледокол «Илья Муромец».

К этой петле гигантской цепью «приковывали» корабли для испытания их силовых агрегатов. Сейчас цепь демонтирована.

Сейчас цепи нету.

Через эту рамку проходила цепь. В ходе последних испытаний рамка изрядно погнулась, даже пришлось наваривать жесткость заново.